Janvier 2019 : Il y a cent ans : Les femmes peuvent voter pour la première fois en Allemagne

Le 19 janvier 1919 marque un tournant historique pour les femmes en Allemagne : Pour la première fois, elles ont le droit de voter. C'était l'une des innovations décisives que le gouvernement révolutionnaire de transition, le Conseil des commissaires du peuple, avait imposé le 12 novembre dans le cadre de son programme gouvernemental. Le droit de vote des femmes a été inscrit comme droit constitutionnel dans l'article 109, paragraphe 2, de la Constitution de Weimar.

Le taux élevé de participation des femmes aux élections, 82% (contre 76% en 2017), montre à quel point le besoin de participation politique était grand. Le chemin pour y parvenir a été long et difficile. Dès 1791, Olympe de Gouges avait fait un premier pas dans la France révolutionnaire avec sa "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (article 6). Celle-ci est toutefois restée sans conséquence dans un premier temps ; en France, les femmes n'ont même obtenu le droit de vote qu'en 1944. En Allemagne, de nombreuses générations de femmes se sont battues pour l'obtention de ce droit, soutenues politiquement par le président du SPD August Bebel et plus tard par l'ensemble du SPD.

Du côté bourgeois, les pionnières furent par exemple Luise Otto-Peters en tant que fondatrice de l'"Association générale des femmes allemandes" (1865), qui s'était fixé pour objectif l'égalité professionnelle et politique des femmes, l'écrivaine Hedwig Dohm en tant que militante individuelle engagée ("Der Frauen Natur und Recht", 1876), qui critiquait également ses congénères en raison de leur attitude généralement apolitique, Helene Lange, dont la revue "Die Frau" constituait le principal forum éditorial du mouvement pour les droits des femmes, ainsi qu'Anita Augspurg, qui fonda en 1902 l'"Association allemande pour le droit de vote des femmes", qui déboucha finalement sur l'"Alliance mondiale pour le droit de vote des femmes", et bien d'autres.

Du côté de la social-démocratie, il convient de citer en premier lieu Clara Zetkin, qui estimait toutefois que l'émancipation des femmes n'était possible qu'au moyen d'une révolution. La fondatrice de la Ligue Spartacus et du futur KPD, Rosa Luxemburg, considérait le droit de vote des femmes exclusivement sous l'angle de la lutte des classes prolétarienne et non comme une revendication émancipatrice indépendante de cette lutte.

Le conflit d'intérêts entre les associations féminines bourgeoises et les associations sociales-démocrates rendait la mise en œuvre des revendications tout aussi difficile que la loi prussienne sur les associations qui interdisait aux femmes d'adhérer à des associations politiques. Cela ne changea pas non plus pendant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle la lutte contre la guerre et les tâches sociales sur le soi-disant front intérieur devinrent prioritaires. Ce n'est que vers la fin de la guerre que le mouvement pour le droit de vote a repris vie, culminant fin octobre 1918 dans une lettre adressée par 58 organisations féminines au dernier chancelier impérial Max von Baden. Les événements révolutionnaires de novembre 1918 permirent enfin une percée. La proportion de femmes à l'Assemblée nationale constituante allemande à Weimar était de 8,5 pour cent, et de 8,7 pour cent au premier Reichstag allemand de la République de Weimar. L'idéologie nazie réduisait à nouveau les femmes à la sphère domestique. Les associations féminines se sont dissoutes dans le cadre de la mise au pas, le droit de vote passif a été retiré aux femmes.

Même si l'égalité totale était loin d'être atteinte avec le droit de vote, celui-ci représente un progrès décisif et une étape importante dans cette lutte. Ce n'est qu'avec la Loi fondamentale de Bonn (art. 3, al. 2) que l'égalité entre les femmes et les hommes, garantie par la Constitution, a été instaurée, après de violents débats et une action de protestation de milliers de femmes de tous horizons au sein du Conseil parlementaire dominé par les hommes. Sa mise en œuvre pratique se poursuit malgré l'ajout effectué après la réunification ("L'État encourage la mise en œuvre effective de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et œuvre à l'élimination des désavantages existants").

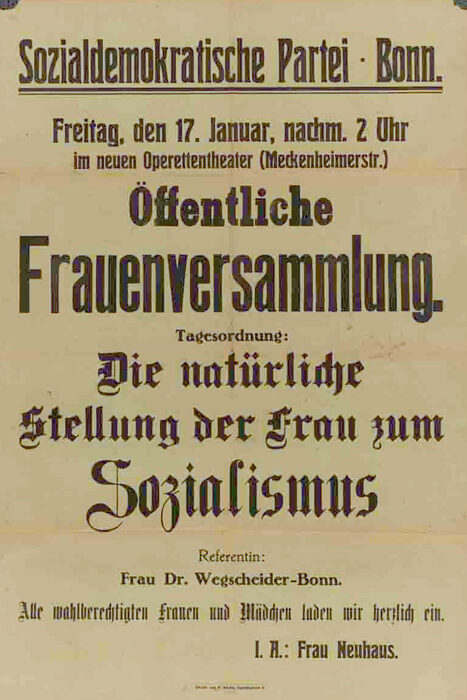

Dans la riche collection d'affiches des archives municipales de Bonn, on ne trouve qu'une seule affiche qui s'adresse explicitement aux femmes. Deux jours seulement avant l'élection à l'Assemblée nationale constituante allemande, le SPD organisait une réunion de femmes dont le titre faisait allusion au célèbre livre d'August Bebel de 1879, largement diffusé : "Die natürliche Stellung der Frau zum Sozialismus". L'oratrice, Hildegard Wegscheider, était particulièrement bien placée, de par son parcours, pour éveiller la conscience politique de ses congénères : Elle fut la première femme à passer son baccalauréat en Prusse avec une autorisation spéciale, fut l'une des premières femmes à obtenir un doctorat, fonda le premier lycée privé pour jeunes filles à Berlin et enseigna à Bonn depuis 1909. Pendant la période de Weimar, elle fut députée au Landtag prussien, après avoir déjà été membre de l'assemblée constituante du Land de Prusse pour le SPD. En 1933, les nationaux-socialistes licencièrent cette militante féministe qui travaillait entre-temps à Berlin en tant que conseillère scolaire.

Le fait que le SPD, seul parti à s'être engagé très tôt pour les droits politiques des femmes, n'ait pas été récompensé par un vote écrasant des électrices est probablement dû à l'attitude fondamentale plutôt conservatrice et liée à l'Église de nombreuses femmes.

Février 2019 : Saint-Valentin

La photo présentée pour février a été prise par le photographe de Bonn Georg Munker (*16.09.1918 Schnaittach †19.11.2002 Bonn). Les archives municipales de Bonn possèdent une partie de l'héritage de Munker, qui se compose de plus de 100.000 négatifs ; une autre partie de l'héritage se trouve aux archives fédérales de Coblence.

Georg Munker était l'un des rares photographes de presse permanents des débuts de la République de Bonn. Son œuvre abondante se caractérise par la documentation d'événements politiques et de thèmes actuels de Bonn. La photo en noir et blanc (DC17_03432) montre qu'il était également capable de capturer des ambiances romantiques. La photo date du milieu des années soixante et montre un jeune couple qui se fait face sur fond de fontaine éclairée la nuit sur la Kaiserplatz de Bonn. On ne voit guère que les silhouettes des deux amoureux et il semble que leurs corps s'unissent en forme de cœur. Les visages sont nettement délimités par le contre-jour, ils ressemblent presque à des silhouettes, même les lèvres légèrement entrouvertes des deux semblent avoir été travaillées : du romantisme à l'état pur - en accord avec la Saint-Valentin du 14 février.

La Saint-Valentin est aujourd'hui célébrée dans le monde entier comme la "journée des amoureux". Comme pour de nombreuses fêtes traditionnelles, les thèses les plus diverses circulent sur son origine et sa diffusion. En Allemagne, la Saint-Valentin n'est devenue "moderne" qu'après la Seconde Guerre mondiale - c'est ainsi que des soldats américains ont organisé le premier "bal de la Saint-Valentin" à Nuremberg en 1950. Comme aucun autre jour de l'année, la "fête des amoureux" voit les ventes de fleurs s'envoler en Allemagne, ce qui pourrait laisser penser que la Saint-Valentin a été inventée par les fleuristes. Pourtant, cette coutume romantique est ancienne et est célébrée depuis le 14e siècle. L'origine de cette journée commémorative remonte toutefois à une époque bien plus ancienne et est transmise sous différentes versions, car il existait plusieurs saints paléochrétiens nommés Valentin. La tradition l'attribue en premier lieu à l'évêque Valentin de Terni qui, malgré l'interdiction de l'empereur Claude II, mariait chrétiennement des soldats en leur offrant des fleurs, ce qui a ensuite été repris dans la coutume de la Saint-Valentin. Valentin de Terni aurait été exécuté le 14 février 269 en raison de sa foi chrétienne, ce qui explique la date de cet anniversaire. La vénération de Valentin est attestée depuis 350 environ. Saint Valentin est considéré comme le patron des apiculteurs, des amoureux et des fiancés et a finalement été canonisé par le pape Gélase en 496.

L'écrivain et secrétaire d'État anglais Samuel Pepys aurait fondé en 1667, avec un poème d'amour de quatre lignes, les "valentines", c'est-à-dire les cartes de vœux ; ces vœux de Saint-Valentin écrits à la main ont ensuite cédé la place, depuis le 19e siècle, aux cartes produites en masse. En Angleterre, depuis plus de 500 ans, les femmes et les hommes se choisissent un "Valentin" ou une "Valentine" le 14 février. C'est ce que chantait déjà Ophélie dans "Hamlet" de Shakespeare :

Tomorrow is Saint Valentine's day,

All in the morning betime,

Et je suis une jeune fille à ta fenêtre,

Pour être votre Valentine.

Mars 2019 : Centenaire de la mort de Paul Adolf Seehaus (1891-1919)

Même si ce nom ne vient pas immédiatement à l'esprit en relation avec l'expressionnisme, Paul Adolf Seehaus était le seul natif de Bonn dans le cercle des expressionnistes rhénans. Né le 7 septembre 1891 sous le nom de Paul Adolf Hermann (probablement dans la Bornheimer Straße 8), il avait une relation intime avec son père, avec lequel il passait souvent du temps dans la nature. À l'âge de treize ans, une tuberculose osseuse l'a probablement cloué au lit pendant longtemps, où Seehaus a également couché sur papier des tentatives d'écriture.

Mais il découvrit rapidement que l'activité picturale était un meilleur moyen. En 1911, il se lie intimement avec le célèbre artiste de Bonn August Macke. Une relation de maître à élève s'établit. Comme Macke considérait déjà très tôt Seehaus comme un artiste à part entière, il l'emmena à l'"Exposition des expressionnistes rhénans", qui eut lieu du 10 juillet au 10 août 1913, ainsi qu'au "Premier Salon d'automne allemand", qui se tint du 20 septembre au 1er novembre 1913. Seehaus aimait les rencontres des expressionnistes rhénans, car il y était entouré de personnes partageant les mêmes idées que lui et qui pouvaient échanger leurs idées sur les derniers courants artistiques.

À partir de mars 1913, Seehaus commença à étudier l'histoire de l'art à l'université rhénane Friedrich Wilhelm de Bonn. Parallèlement à ses études, il participa de plus en plus à des expositions et passa ses vacances semestrielles dans différents endroits afin de trouver son inspiration artistique.

Sa thèse de doctorat à partir de 1918 a fortement entravé l'activité artistique de Seehaus, mais il a pu la rattraper après avoir obtenu son doctorat à Hambourg auprès de sa fiancée. Là, Seehaus était dans son élément. Il entretenait des contacts avec d'autres artistes et peignait "en réserve" dans son atelier. Fin février 1919, Seehaus fut atteint d'une soudaine et prétendue pneumonie qui l'emporta le 13 mars 1919.

Malgré sa notoriété d'alors, son nom n'est guère associé de nos jours à l'expressionnisme rhénan, ce qui est dû à sa mort prématurée. L'historien de l'art et commissaire d'exposition Peter Dering a voulu changer cela.

Dans le cadre d'une coopération avec la Maison August Macke, sa thèse a été publiée en tant que livre accompagnant l'exposition "Paul Adolf Seehaus (1891-1919) - Leben und Werk", conçue par Dering et qui s'est tenue du 18 juin au 12 septembre 2004.

Il y présente une étude approfondie de l'histoire de la vie, analyse la richesse des idées artistiques et établit un catalogue complet des œuvres correspondant aux étapes de la vie de Seehaus. Le catalogue de l'exposition présente des œuvres d'artistes qui ont inspiré Seehaus dans son développement et qui ont été pour lui de grands modèles, par exemple Caspar David Friedrich, El Greco et bien sûr August Macke. Il décrit également les styles que Seehaus a intégrés dans ses œuvres, par exemple le cubisme.

La peinture de paysage, sans doute le genre le plus important de l'œuvre de Seehaus, est étudiée en détail. Au fil du temps, l'artiste a changé de style, passant de peintures de paysages colorées à des peintures de paysages sombres. Les régions qu'il a peintes à plusieurs reprises dans ses œuvres sont les environs de Bonn, l'Eifel ainsi que les côtes de la mer Baltique et de la Grande-Bretagne.

D'autres catalogues d'expositions consacrées aux artistes de Bonn et à leurs œuvres se trouvent dans les fonds des archives municipales et de la bibliothèque d'histoire de la ville de Bonn.

Avril 2019 : Un plan de la ville laisse perplexe

L'origine, l'éditeur, le dessinateur et l'année de publication de ce plan de ville pratique (taille de la feuille : 22 x 13 cm) avec une liste de rues et de maisons en allemand et en anglais sont inconnus.

La taille de la feuille et les explications, en partie traduites en anglais, laissent supposer un contexte touristique. Les noms de rues légèrement erronés indiquent peut-être un éditeur étranger. Le plan de la ville faisait peut-être partie d'un guide touristique en anglais. Jusqu'au milieu du 19e siècle, on rencontrait souvent des touristes et des étudiants britanniques à Bonn (voir à ce sujet la littérature citée ci-dessous).

La liste explicative visible sur la droite énumère, du numéro 1 au numéro 21, les institutions et autres bâtiments importants en allemand et en anglais. A partir du n° 22, les rues du centre de Bonn sont listées. Les désignations ne sont pas toujours correctes, par exemple Diel Kirche au lieu de Dietkirchen.

Il faut souligner le "Mühlheimer Feld" le long de la Poppelsdorfer Allee, qui n'est pas encore complètement construit. Ce lieu-dit tire son nom d'une ancienne zone désertique. Le lieu-dit "Auf der Saugasse" comprend à peu près la zone de l'actuelle partie intérieure de la ville du Nord.

D'autres particularités sont en outre le Schützenplatz avec le terrain d'exercice sur le site de l'ancienne clinique féminine universitaire et de l'actuelle Beethovenhalle ainsi que les tronçons visibles du ruisseau de Godesberg à proximité de la Stockentor (n° 42). Le jardin municipal de l'ancienne douane, classé monument historique depuis 2018, est également représenté de manière très détaillée.

Il existe donc des approches pour répondre à certaines questions. Bonne chance pour les devinettes !

Il existe quelques aides pour résoudre l'énigme

Vous trouverez des indications sur les noms historiques dans le plan de la ville de Bonn sous " Strassenkataster (S'ouvre dans un nouvel onglet)".

Dans cette littérature, on trouve en outre des indications sur la topographie de Bonn :

- Dietz, Josef : Topographie de la ville de Bonn, 2 vol., Bonn 1962-1963. Dans : Bonner Geschichtsblätter, vol. 16 et 17.

- Bonner Sackkalender 1804-1855.

- Berger, Arno : Blick auf Bonn in sechs Jahrhunderten.

et sur les Britanniques à Bonn au 19e siècle :

- Schloßmacher Norbert : "It is difficult to imagine a more agreeable spot than this for a residence...". Briten in Bonn bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, dans : Bonner Geschichtsblätter Bd. 47/48 (1998), p. 273-301.

- ten Haaf, Julia ; Die Bonner Studenten zwischen Revolution und Reichsgründung, dans : Bonna Perl am grünen Rheine : Studieren in Bonn von 1818 bis zur Gegenwart, éd. par Thomas Becker et al. (2013), S. 68.

Mai 2019 : l'année commémorative Paul Magar

L'artiste rhénan Paul Magar (1909 à 2000) aurait fêté son 110e anniversaire le 14 novembre 2019. En son honneur, l'association Kunst und Kultur Bad Godesberg (KuKuG e.V.) organise une année commémorative Magar. Les archives municipales possèdent quelques gravures de Magar, dont l'œuvre connue a été réalisée à Bonn-Bad Godesberg. Extraites du portfolio "Bonn. 12 lithographies originales", la feuille "Münster" sera présentée.

Né à Altenahr, Paul Magar a étudié dans différentes écoles d'art et à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin ; son style précoce était académique. Après la guerre, la captivité en Russie et la perte de toutes ses œuvres à Berlin, il prit un nouveau départ en 1947 à Bad Godesberg. C'est là qu'il a trouvé son propre style, unique, en se confrontant à la peinture de Macke, Marc, Feininger et surtout Delaunay. L'art de Magar est avant tout marqué par le cubisme et l'abstraction géométrique - la structure graphique est déterminante pour son œuvre.

Dans les années 1960, Magar a reçu plusieurs grandes commandes publiques à Bonn, notamment la grande peinture murale dans le sanctuaire de l'église Sankt Bernhard à Bonn-Auerberg, la grande mosaïque du pavillon de la circulation de Bad Godesberg et la mosaïque en verre pour la façade du Kurfürstenbad à Bad Godesberg. En 1973, Paul Magar a publié un portfolio intitulé "Bonn. 12 lithographies originales". Le portfolio, qui contient des feuilles de 53 x 63 centimètres, est accompagné d'un texte rédigé par le professeur Heinrich Lützeler, historien de l'art à Bonn. Magar s'est inspiré d'Eberhard Marx, l'ancien directeur du musée d'art de Bonn, pour créer ce cycle de tableaux cubistes. Après avoir vu l'œuvre de Magar intitulée "Dome am Rhein" (12 dessins au crayon en impression offset, 1970), Marx l'a incité à entreprendre un projet similaire pour Bonn et c'est ainsi qu'est né le recueil de Magar avec les motifs de Bonn. La ville de Bonn en fit cadeau à Willy Brandt à l'occasion de son 60e anniversaire, et les douze lithographies firent une telle impression sur Brandt qu'il rendit ensuite visite à Magar dans son atelier.

La feuille 6 du portfolio de Bonn, intitulée "Münster", montre une scène connue de Bonn, pour laquelle Magar a choisi une perspective tout à fait inhabituelle. Le monument à Beethoven - au centre de l'avant-plan de l'image - est visible de l'arrière et donne une vue sur la cathédrale de Bonn.

Le point de vue du spectateur n'est pas réel : Magar réduit ici les distances, ce qui fait perdre l'ampleur de la place ; il concentre les objets en utilisant de forts contrastes de clair-obscur. Il laisse apparaître des arrière-plans, de sorte que les structures architecturales et les figures semblent "transparentes", ce qui rappelle les études de Magar sur le vitrail ; les formes nettement délimitées renvoient également à la technique du vitrail. La place de la cathédrale est peuplée de nombreux personnages, qui n'ont toutefois qu'une fonction de décor - en tant que silhouettes, ils semblent parfaitement anonymes. Depuis les années 1970, Magar intègre ces figures toujours anonymes dans ses tableaux essentiellement structurels et architecturaux. La végétation n'est présente qu'en filigrane dans l'œuvre de Magar, les arbres sont ici stylisés en calices de fleurs.

L'année du jubilé de Paul Magar sera marquée par les manifestations intéressantes suivantes, organisées par KuKuG e.V. en coopération avec l'association "Bürger. Bad.Godesberg" organisent :

5.11 - 1.12.2019 : Farb-Sicht, Rétrospective 1

Exposition à Bad Godesberg, dans la maison de la Redoute.

A partir du 14.11. 2019 : Farb-Sicht, rétrospective 2

Exposition à Konz

10.11.- 2.12.2019 : Farb-Sicht, rétrospective 3

Exposition à Bad Godesberg, Kunstverein

16.11.2019 : Excursion en bus à Konz pour visiter l'exposition Magar et excursion en bus de Konz aux expositions Magar à Bad Godesberg

Juin 2019 : Livres pour enfants

Astrid LindgrenLe plus important, c'est que les enfants lisent des livres, qu'un enfant puisse être seul avec son livre. En revanche, le cinéma, la télévision et la vidéo sont des expériences superficielles.

Le développement du livre pour enfants s'est fait au fil des siècles. Le Moyen Âge constitue une première étape. A cette époque, les livres pour enfants étaient rares. La majorité de la population était pauvre et très peu de gens pouvaient se permettre de scolariser leurs enfants. De plus, les enfants des familles pauvres devaient très tôt aider leur père dans l'artisanat ou leur mère dans le ménage. Seuls les enfants des riches bourgeois et des nobles allaient à l'école et apprenaient à lire et à écrire. Mais c'était surtout pour y recevoir une éducation stricte et être préparés à des tâches privilégiées. A l'époque, chaque livre devait être recopié à la main, raison pour laquelle seuls les livres les plus importants étaient copiés. Les livres pour enfants n'en faisaient pas partie. Lorsqu'en 1450, l'orfèvre Johannes Gutenberg inventa l'imprimerie, les livres purent certes être reproduits plus rapidement, mais les livres pour enfants n'étaient pas assez importants pour que ce nouveau développement soit mis à profit.

Au début du 17e siècle, les enfants devaient apprendre à lire, principalement pour pouvoir lire la Bible. Peu à peu, on montrait de petites images à côté de l'ABC, afin que les lettres puissent être apprises en fonction des images. A partir du milieu du 17e siècle, on a même conçu des livres encyclopédiques pour enfants. On voulait expliquer le monde aux enfants. Chaque article était suivi d'une image, puis d'un texte en deux langues : Allemand et Latin. Cela permettait également d'apprendre le latin. Au 18e siècle, la question s'est posée de savoir si les filles devaient aussi lire, et si oui, quoi. Au début, il n'y avait que des livres sur le ménage et l'éducation des enfants, mais plus tard, les romans pour filles se sont imposés. Les livres d'aventure pour enfants ont également connu un grand succès, le plus célèbre étant "Robinson Cruseo" de Daniel Defoe (l'original date déjà de 1715). A partir du 19e siècle, les histoires de divertissement pour enfants se sont multipliées, ce qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui.

Les archives municipales et la bibliothèque historique de la ville possèdent quelques livres pour enfants très particuliers et anciens. Par exemple, le titre "Neues französisches und deutsches ABC, der Fassungskraft der Kinder angemessen, welches auserlesene, leichte und belehrende Fabeln, Unterhaltungen, &c., nebst eine Anleitung zur Erleichterung des französischen Unterrichts 1849" de 1810.

Ce livre est rédigé en allemand et en français. Il est intéressant de savoir pourquoi ce livre a été écrit. L'auteur a souvent été sollicité par des enseignants pour un livre facile pour l'apprentissage du français. On souhaitait un petit livre "qui, outre l'abécédaire, contiendrait des divertissements pour les enfants, des contes, des fables, etc., le tout arrangé par étapes, pour amuser les enfants et pour stimuler leur goût de la lecture". En effet, comme l'a constaté l'auteur, la matière des livres ABC de l'époque "soit dépassait la capacité de compréhension des enfants, soit n'avait rien, ou très peu d'attrait pour eux".

Un autre livre du fonds de la bibliothèque s'intitule "Dä Hond on dat Eechhohn. Ä Verzellsche für Blahge" ("Le chien et l'écureuil. Une histoire pour les enfants"). Il a été écrit en 1849 en dialecte rhénan par Johanna Kinkel, originaire de Bonn. Le titre "Arndts Märchen" date de 1909. Écrit par Ernst Moritz Arndt, qui a enseigné de nombreuses années à Bonn en tant que professeur à l'université, il contient six contes. Même si Arndt était plutôt un combattant et que ses écrits de combat et ses chants guerriers sont plus célèbres, ses contes sont en revanche des "histoires pleines de grâce et d'espièglerie" et doivent réjouir le cœur des enfants.

Le fonds de la bibliothèque d'histoire de la ville comprend également de nouveaux livres pour enfants. Par exemple, des livres spéciaux pour enfants de Bonn. Il s'agit du livre de contes pour enfants "Lisa et ses amis de la nuit" d'Ursula Frank, dont le personnage principal est Lisa, la souris la plus intelligente de Bonn. Grâce à ses aventures à travers Bonn, les enfants apprennent à connaître la ville, les monuments et bien sûr Beethoven.

Pour les enfants plus âgés, il y a le livre scolaire et pour enfants "Bonn-Buch für Kinder" de Barbara Stein. Le livre parcourt l'histoire de Bonn de l'Antiquité à nos jours et montre les personnes, les monuments et les emblèmes les plus importants. De plus, ce livre contient des feuilles de coloriage, des quiz et des instructions de bricolage, des fiches de travail, des exercices de recherche et d'observation.

Sources :

- Jacobs, Heiner : Le monde des images dans le livre pour enfants. Livres pour enfants et adolescents de cinq siècles. Cologne : Musées de la ville de Cologne, 1988.

- Mozin, Abbe : Nouvel abécédaire français et allemand, adapté à la capacité de compréhension des enfants, qui contient des fables choisies, faciles et instructives, des divertissements, &c., en plus d'une instruction pour faciliter l'enseignement français 1849. Bonn : Kaspar Tilmes, 1810

- Kinkel, Johanna : Dä Hond on dat Eechhohn. Ä Verzellsche für Blahge. Bonn : Sulzbach, 1849

- Arndt, Ernst Moritz : Les contes d'Arndt. Leipzig : Abel & Müller GmbH, 1909

- Frank, Ursula : Lisa et ses amis de la nuit. Le livre de contes de Bonn pour les enfants. Königswinter : Lempertz, 2013

- Stein, Barbara : Bonn-Buch für Kinder. 8e éd. révisée. Bonn : Bouvier, 2017

Juillet 2019 : Sourire pour Bonn en "miniature officielle" - les premières "hôtesses de Bonn" il y a 50 ans

Presque oubliées aujourd'hui, les hôtesses de la ville faisaient encore partie, il y a 30 ans, de l'image fixe de l'administration municipale de Bonn : en 1969, "les onze aimables dames du service d'information et d'hôtesses", comme l'indique le rapport administratif de la ville, se chargèrent pour la première fois de l'encadrement des visiteurs de congrès et de conférences. Les "hôtesses de Bonn" ou "hôtesses fédérales", comme on les appelait également, devaient en premier lieu représenter le charme et l'hospitalité de la toute jeune capitale fédérale et ainsi surtout façonner une image positive de Bonn. Outre les congrès, les jeunes femmes étaient présentes lors de manifestations culturelles, de conférences de presse, de réunions du Conseil, de réceptions, voire de visites d'État et d'événements à l'étranger. Elles étaient particulièrement sollicitées à l'occasion de grands événements, comme l'exposition horticole fédérale de 1979.

En avril 1971, les hôtesses de la ville ont visité la chancellerie de Bonn à l'invitation du ministre de la chancellerie Horst Ehmke, ce que le Nordbayerischer Kurier a commenté avec le titre jovial "Hübscher Besuch im Kanzleramt". Plusieurs photos conservées dans un dossier du "Werbe- und Verkehramt" témoignent de cette visite, à l'occasion de laquelle les "hôtesses de Bonn" de la ville ont apparemment aussi rencontré le chancelier Willy Brandt et lui ont remis une cravate de Bonn.

Souvent au centre de l'attention, elles jouissaient d'un rôle particulier parmi les employés municipaux et avaient même leur propre bureau à la mairie de Godesberg. On les trouvait surtout derrière les comptoirs des pavillons d'information de la ville où, en tant qu'"encyclopédies ambulantes sur Bonn", elles renseignaient les touristes allemands et étrangers en alternance ou les aidaient à trouver un hôtel.

Selon le jugement contemporain d'un journal de Bonn, l'hôtesse était un "emploi à la ville avec de bonnes chances de mariage", et pas seulement en raison des connaissances que les femmes acquéraient dans le cadre de leur formation et de leur entraînement au sein de l'office municipal de la publicité et des transports. Il n'était pas rare que la presse locale et parfois nationale se concentre sur les 'qualités extérieures' des "Stadtgirls" en uniforme, des "filles en violet" ou encore des "mini-filles", comme elles étaient appelées dans les articles correspondants. Lorsqu'à l'automne 1970, la ville introduisit un nouvel uniforme d'hôtesse 'plus à la mode', qui prévoyait, notamment à la demande des porteuses, une jupe midi plus chaude et des bottes au lieu de la minijupe courte, cela déclencha un grand débat sur la mode dans la presse locale, au sein duquel même le directeur municipal en place, Wolfgang Hesse, prit la parole.

Le métier d'hôtesse municipale - longtemps réduit à des apparitions en tant que 'flanquement sans parole' lors de réceptions ou à côté de pupitres - est un modèle en voie de disparition, notamment grâce à l'évolution de l'image du rôle de la femme. En 1989 - l'année de la célébration du 2000e anniversaire - il y avait encore 55 hôtesses municipales à Bonn. Une raison de plus pour rappeler un pan presque oublié de l'histoire de la capitale fédérale.

Sources

- Bonn 1969 à 1975. Rapport de l'administration municipale de Bonn, Bonn 1975.

- Dossier de l'office municipal de la publicité et des transports concernant le travail dans les bureaux d'information de Bonn, l'emploi d'hôtesses (1969-1976), cote : N 80/240.

Août 2019 : 70 ans de la place Bertha-von-Suttner à Bonn

L'actuelle Bertha-von-Suttner-Platz, autrefois la zone à l'ouest de la Brückenstraße, était un champ de ruines après la Seconde Guerre mondiale ; c'était la zone la plus détruite de Bonn. Une photo des archives de la ville (DA01_04831-a), qui montre cette zone vers 1948/1949, en témoigne.

La photo de Paul Kersten du service photographique de la ville montre déjà le gros œuvre du magasin de semences Mohr au croisement de la Wenzelgasse et de la Bertha-von-Suttner-Platz, tandis qu'à l'arrière-plan, on aperçoit les maisons du côté sud de la Friedrichstrasse. C'est à cette époque, à savoir le 5 août 1949 - il y a donc exactement 70 ans -, que le comité de dénomination des rues a décidé de nommer la nouvelle place "Bertha-von-Suttner-Platz". Un vif débat avait cependant eu lieu au préalable sur le nom de la place - une véritable "querelle de baptême". La question de la relation de Bertha von Suttner avec Bonn a été soulevée, entre autres, par le General Anzeiger en été 1951 :

Mais faut-il donner à l'une des plus grandes places de la ville, à proximité de l'ancienne Beethovenhalle, ce nom qui est si étranger à tout Bonnois qu'il doit d'abord consulter le dictionnaire pour savoir qui est ainsi rappelé à la mémoire de ses descendants ?

La pacifiste autrichienne Bertha Sophia Felicita Freifrau von Suttner, née comtesse Kinsky von Wchinitz und Tettau (1843-1914), a donné son nom à la Bonner Platz. Elle a été la première femme à recevoir le prix Nobel de la paix en 1905. Elle s'est fait connaître par son livre anti-guerre "Die Waffen nieder" (Les armes à terre), publié en 1889, qui a connu un grand succès au sein du mouvement pacifiste. Sa contribution infatigable à la paix se traduit par la création de la "Société autrichienne des amis de la paix" en 1891 et par son élection à la vice-présidence du Bureau international de la paix lors du 3e Congrès mondial de la paix à Rome la même année. Enfin, un an plus tard, elle fut également cofondatrice de la "Société allemande pour la paix", la plus ancienne organisation du mouvement pacifiste allemand. L'attribution du nom de la place centrale de Bonn, l'un des principaux nœuds de communication de Bonn, était donc considérée comme un rappel à la paix : il s'agissait d'un engagement clair en faveur d'un avenir en paix, une décision étayée par la promesse "Plus jamais la guerre !

Grâce à l'initiative du "Frauennetzwerk für Frieden e.V." de Bonn, Bertha von Suttner a été honorée et a continué à se rapprocher des Bonnois : la stèle commémorative en acier inoxydable de deux mètres et demi de haut pour Bertha von Suttner est due à cette association, qui a financé la sculpture par des collectes de fonds. La stèle, conçue par l'artiste finlandaise Sirpa Masalin avec les contours de Bertha von Suttner, a été inaugurée le 21 septembre 2013, à l'occasion de la Journée internationale de la paix des Nations unies. Elle se trouve au milieu du trottoir, à l'angle de la Sandkaule. Un an plus tard, à l'occasion du centenaire de la mort de Berta von Suttner, le "Réseau de femmes pour la paix" a organisé une exposition intitulée "Bertha von Suttner - Une vie pour la paix", qui a été présentée dans le foyer de l'hôtel de ville.

L'association a de nouveau profité des 70 ans de la dénomination de la place pour commémorer Bertha von Suttner : En juin, un panneau d'affichage avec des photos historiques a été dévoilé à l'arrêt de bus "Bertha-von-Suttner-Platz" et de fin août à fin octobre, l'exposition susmentionnée de 2013 est à nouveau visible à l'hôtel de ville. Le musée des femmes est également impliqué, il présentera le 30 août le long métrage "Herz der Welt" (1954) sur la vie de Bertha von Suttner. À partir du 21 septembre 2019, le premier trajet du "Bertha-Bahn" (ligne de tramway 62) sera lancé ; il traversera Bonn pendant un an avec le portrait de Bertha von Suttner. Parallèlement, des informations sur la pacifiste seront diffusées à divers endroits : https://www.frauennetzwerk-fuer-frieden.de/themen/bertha-von-suttner/bertha-bahn-2019.html

Enfin, l'historienne Alma Hanning tiendra une conférence à la Haus der Bildung sur l'œuvre de Suttner "Die Waffen nieder !", publiée pour la première fois il y a 130 ans.

Septembre 2019 : 200e anniversaire de Clara Schumann

Le 13 septembre, Clara Schumann fêtera le 200e anniversaire de sa naissance. Ce jour de fête est l'occasion pour les archives municipales de présenter dans la fenêtre de temps de septembre un objet d'exposition avec une dédicace de la compositrice.

Cette pièce d'exposition visuellement attrayante, mais à première vue peu parlante, contient cependant une série de références (à Bonn) remarquables. L'année 1854, au cours de laquelle la partition a été publiée, a marqué un tournant décisif dans la vie de la pianiste de renommée mondiale. En mars de cette année-là, son mari Robert, avec lequel elle avait forcé le mariage d'amour à l'âge de 21 ans, d'abord par un procès contre son père Friedrich Wieck, avait été interné à l'asile de Bonn Endenich après une tentative de suicide, où il mourut deux ans plus tard en présence de Clara.

Dès lors, l'artiste et ses sept enfants furent entièrement livrés à eux-mêmes. Durant les quatre décennies où elle survécut à son mari, la célèbre virtuose mena une vie de voyages erratiques qui l'amenèrent à donner des concerts dans toute l'Europe, gagnant ainsi de quoi subvenir aux besoins de sa famille. La diversité et l'indépendance de sa vie de mère, d'artiste, de manager et de professeur de piano recherché font d'elle une femme moderne tout à fait exceptionnelle à son époque. Elle a trouvé sa dernière demeure dans le vieux cimetière de Bonn, aux côtés de son mari Robert, comme elle l'avait souhaité. Leurs cercueils respectifs ont été conservés dans le caveau.

Joseph Joachim, le destinataire de la dédicace, célèbre violoniste et partenaire musical fréquent de Clara, était un ami proche des Schumann et, tout comme Johannes Brahms, il s'occupa du malade mental et assista Clara dans cette période difficile et même longtemps après la mort de Schumann. La dédicace, rédigée lors d'une de ses tournées de concerts, peut être comprise comme un remerciement pour cette preuve d'amitié. Joachim entretenait une relation particulière avec la ville de Bonn, notamment par son attachement à Beethoven et par sa promotion de l'héritage musical de Robert Schumann. En 1890, il organisa le premier festival de musique de chambre dans la maison de Beethoven, qui venait d'être sauvée par une initiative citoyenne, et devint le premier président d'honneur de l'association de la maison de Beethoven. Peu avant sa mort, il fut décoré pour cela de la citoyenneté d'honneur de Bonn.

Fondée en 1793, la maison d'édition musicale Nikolaus Simrock publiait des premières et des réimpressions des partitions de Beethoven, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann et surtout Brahms et était considérée comme l'une des principales maisons d'édition dans ce secteur. Jusqu'en 1870, la maison mère se trouvait à Bonn, puis à Berlin. Les poèmes de Friedrich Hebbel, auteur du Nachtlied, ont toujours inspiré Robert Schumann pour ses compositions, notamment pour son unique opéra Genoveva.

Il s'avère que cette archive discrète possède une valeur de source étonnante.

Octobre 2019 : Helfrich Bernhard Hundeshagen

Un dessin de caricature et un graphique de la collection des archives municipales de Bonn, donnent l'occasion de penser à Helfrich Bernhard Hundeshagen, né le 18 septembre 1784 à Hanau et mort le 9 octobre 1858 à Endenich (près de Bonn). Ses parents étaient le professeur de lycée, syndic à Hanau, conseiller privé du gouvernement et de la cour Johann Balthasar Hundeshagen (1734-1800) et son épouse Dorothea Charlotte Stein.

A partir de 1802, Hundeshagen étudia le droit à Marburg ainsi qu'à Göttingen de 1804 à 1806 et devint "Hofgerichtsadvocat" (avocat de la cour) à Hanau après ses études. Il avait de très nombreux intérêts en dehors de ses études de droit : philosophie, philologie, architecture, archéologie, topographie, dessin, peinture, écriture de poèmes et composition. N'ayant pas réussi à faire carrière dans le droit, il se concentra de plus en plus sur l'architecture médiévale et surtout sur les descriptions topographiques et historiques de l'art.

Ses premières publications scientifiques datent de 1808. Depuis cette époque, il a été en contact avec de nombreuses personnalités connues du monde artistique et scientifique de l'époque, dont Jacob et Johann Grimm, Achim von Arnim, Alexander von Humboldt et Sulpiz Boisserée. Pendant les années de Hundhagen à Wiesbaden, vers 1814/15, il rencontra Johann Wolfgang von Goethe, qui y était en cure. Les relations étaient apparemment assez privées - une lettre de Goethe à Hundeshagen illustre leur intérêt commun pour une certaine dame.

Bernhard Hundeshagen a mené de vastes études qui lui ont pris beaucoup de temps et a laissé de nombreuses ébauches et notes ainsi que des manuscrits élaborés. Son œuvre principale est considérée comme "Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast in der Burg zu Gelnhausen" (Le palais de l'empereur Frédéric Ier Barberousse dans le château de Gelnhausen), qu'il a achevée dès 1808, mais qui n'a pu être publiée qu'en 1818. La publication de l'ouvrage fut retardée car les pages déjà imprimées furent détruites lors d'un incendie provoqué par les bombes des groupes napoléoniens sur Hanau le 3 juin 1813. Lors de cet incendie, Bernhard Hundeshagen perdit également une grande partie de sa propriété privée.

En 1812, il fut appelé par le duc de Nassau pour différentes tâches dans le nouveau bureau topographique, la bibliothèque, l'art et la construction générale ainsi que l'enseignement public. Officiellement, il était directeur de la nouvelle bibliothèque régionale de Nassau à Wiesbaden, avec diverses activités annexes liées à sa fonction, dont la participation à des fouilles archéologiques dans les environs de Wiesbaden et la supervision de la dissolution des bibliothèques de monastères.

En 1817, il fut licencié sans préavis pour plusieurs raisons : Hundeshagen a notamment fait réaliser des projets de construction non autorisés et non financés pour la bibliothèque et a fait des acquisitions de littérature qui dépassaient les moyens disponibles. De plus, il s'est brouillé avec ses collaborateurs et ses supérieurs et a refusé de prêter serment au gouvernement du Land.

Après avoir été licencié de la fonction publique, il est arrivé à Bonn en 1820. Il y devint le premier professeur d'architecture théorique et pratique de la nouvelle université - aujourd'hui, cette matière s'appellerait architecture. Il se désigna dès lors comme maître d'œuvre. Hundeshagen" du semestre d'hiver 1820/21 au semestre d'été 1824.

Entre-temps, il s'était retrouvé dans une situation financière très difficile et ne pouvait plus payer ses factures. En avril 1824, le juge de paix de l'arrondissement de Bonn lui a délivré un certificat d'insolvabilité, ce qui signifiait faillite personnelle. Il n'avait même pas de quoi payer le droit de timbre pour ce certificat. Hundeshagen souffrait depuis longtemps de crises "nerveuses" et était déjà considéré dans sa jeunesse comme irascible, nerveux et étrange. Les nouvelles circonstances ont apparemment aggravé son état.

Par l'entremise de quelques scientifiques avec lesquels Hundeshagen avait travaillé, par exemple Karl Ruckstuhl, qui avait apprécié ses prestations lors des fouilles du camp romain de Bonn, il a obtenu diverses missions et un soutien. Hundeshagen a travaillé comme architecte et a continué à mener des activités scientifiques et de dessin. Il s'est occupé d'un opéra des Nibelungen en tant que compositeur et a publié quelques ouvrages topographiques et artistiques, par exemple "Die Stadt und Universität Bonn am Rhein : mit ihren Umgebungen und zwölf Ansichten dargestellt" (La ville et l'université de Bonn sur le Rhin : avec leurs environs et douze vues présentées), 1832. Dès 1819/1820, il a réalisé de grands plans de la ville de Bonn et de ses environs, en couleur et en partie artistiques. Ceux-ci se trouvent dans les archives de la ville de Bonn et ont été réimprimés à plusieurs reprises.

Hundeshagen s'est engagé pour la conservation de l'église double de Schwarz-Rheindorf, qui avait déjà été mise en vente en vue d'être démolie. A cette occasion, une rue de Beuel a été baptisée du nom de Hundeshagen. Peu à peu, Bernhard Hundeshagen devint une sorte d'"original de la ville", annonçant de manière assez incompréhensible ses projets et ses doléances dans des annonces de journaux, des tracts et autres actions, et servant de figure moqueuse aux carnavaleux. Finalement, les nouvelles le concernant se firent plus rares. Il s'était soi-disant encore marié. Après la mort de sa femme, sa maladie mentale devint si grave qu'il dut être interné en 1849 à l'hôpital psychiatrique d'Endenich. Il y fut co-patient de Robert Schumann pendant quelques années et mourut le 9 octobre 1858.

Bernhard Hundeshagen, tombé entre-temps dans l'oubli, est surtout connu pour son "Codex Hundeshagen". Ce manuscrit médiéval illustré des Nibelungen, datant de 1440, est l'un des deux seuls exemplaires connus. Il fait aujourd'hui partie de la collection de la Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Hundeshagen ne fit pas étudier scientifiquement ce manuscrit et ne donna que des indications très imprécises sur son acquisition.

Son héritage, qu'il avait légué contre de l'argent à l'architecte de Bonn Christian von der Emden, a été mis aux enchères à Bonn en 1867. Une partie de sa succession se trouve aux archives municipales de Bonn et constitue en partie une collection aventureuse et presque effrayante de divers écrits, notes et dessins, qu'il a parfois découpés en minuscules bribes.

Sources :

- Bernhard Hundeshagen et Jacob Grimm / Ludwig Denecke

Dans : Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde. 95 (1990). p. 197 - 206 Cote : 2011/105-95- - Helfrich Bernhard Hundeshagen und seine Stellung zur Romantik : nebst zwei Beiilagen / J. Noll., 1891, Cote : P 478

- Bernhard Hundeshagens Skizzen von Hirschhorn aus dem Jahre 1804/par Gerda Panofsky-Soergel

- In : Contributions à l'histoire de l'art rhénan et à la conservation des monuments. [1] (1970). (Die Kunstdenkmäler des Rheinlandes : Beih. ; 16). p. [289] - 304, cote : II b 2509-16-

- Helfrich Bernhard Hundeshagen 1784 - 1858 : Vie et œuvre d'un romantique/Wolfgang Wagner

- Dans : Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde. 93 (1988). p. 111 - 128, Cote : 2011/105-93-

- Plan topographique et architectural de la ville de Bonn et de ses environs jusqu'à Poppelsdorf. Dédié à Bernhard Hundeshagen. 1819 - StABo, Bb 31

- Douze vues pittoresques de la ville universitaire de Bonn et de ses environs les plus proches dessinées d'après nature / nach der Natur gezeichnet von Bernhard Hundeshagen. Gravés sur cuivre par E. F. Grünwald ; E. Rauch ; C. Rauch u. J. J. Wagner ; réimpression, éd. par le Städt. Musée d'art de Bonn. - Repr. de l'éd. Bonn : Habicht 1832. signature : I e 1098

Novembre 2019 : Il y a 150 ans - Démolition de la Mülheimer Törchen à Bonn

En 1869 - il y a donc 150 ans - la Mülheimer Törchen a été démolie lors de l'aménagement de la Münsterstraße. Elle faisait partie du mur d'enceinte médiéval dans le secteur de l'actuel Cassiusbastei et plus précisément en face du grand magasin Galeria (anciennement Karstadt). Le mur d'enceinte, qui a été érigé à Bonn au cours de la formation de la ville à partir du milieu du 13e siècle, comportait, outre les trois portes principales, d'autres portes plus petites : il y avait notamment la petite porte de Mülheim (Mülheimer Törchen), située un peu plus au sud de la porte de l'étoile (Sterntor) et orientée vers le sud-ouest, également appelée "Mülheimer Pförtchen", "Mülmer thörlen", "Mülheimer Türlein" ou "Mülheimer Thürgen". La petite place située devant - "Auf dem Kälberdanz" - a été mentionnée pour la première fois en 1737.

Construite au 13ème siècle lors de l'exécution des murs d'enceinte, la Mülheimer Törchen a été mentionnée pour la première fois dans un document en 1372. Elle tire son nom de la ferme de St. Cassius, située à proximité du ruisseau d'Endenich. Grâce à cette petite porte, il existait désormais une liaison directe entre l'abbaye de Cassius et le petit village de Mülheim, qui se composait d'une grande ferme, le Bongartshof (1401-1676), ainsi que de neuf maisons d'habitation. La ferme, également appelée "Molenheim", avec son moulin situé sur le "Bonner Bach", a été mentionnée pour la première fois en 1143.

Comme le montre une gravure sur cuivre de Matthäus Merian l'Ancien datant de 1646, il se trouvait devant la Mülheimer Törchen, sur un chemin entre l'actuelle Post- et Meckenheimer Straße, et s'étendait jusqu'à la Quantiusstraße - donc dans le secteur de la gare centrale. Lors de la construction des fortifications, la cité fut finalement démolie en 1676. Sur le plan de la ville de Bonn de Merian, la Mülheimer Törchen est représentée comme un avant-corps quadrangulaire flanqué de deux demi-tours. Un pont recouvert de palissades enjambe le Stabgraben, à l'extrémité duquel une autre porte est construite.

L'entrée en ogive de la petite porte était, comme pour la porte en étoile, entourée d'une barre ronde avec des anneaux de séparation. En 1689, la porte fut fortement endommagée lors du siège de Bonn par les Brandebourgeois et reconstruite peu de temps après avec les anciens matériaux de construction, à savoir le tuf et le basalte, de manière assez brute. Deux cents ans plus tard, elle fut finalement démolie en mars 1869 dans le cadre de la rénovation de la ville.

Décembre 2019 : James Hamilton Stanhope : Les étudiants de Bonn en 1819

Récemment, les archives municipales de Bonn ont pu acquérir dans une librairie d'occasion anglaise une feuille exceptionnelle qui vient compléter le fonds de "Studentika" de la maison par un motif remarquable. Il s'agit d'une fine aquarelle de 17,5 (hauteur) x 26 (largeur) cm, portant la mention "Students at Bonn". Elle montre deux jeunes hommes en tenue typique de l'époque Biedermeier, pantalon clair, redingote plutôt sombre, et portant sous le bras le nécessaire pour écrire, indispensable à ceux qui veulent apprendre. L'un des deux est représenté avec un couvre-chef rouge très voyant, ainsi qu'avec une longue pipe de tabac en écume de mer, très répandue à l'époque dans les milieux étudiants.

L'aquarelle est de James Hamilton Stanhope (1788-1825). Il était le plus jeune enfant de Charles Stanhope, troisième comte Stanhope, et de sa deuxième épouse Louisa Grenville. A l'âge de quinze ans, il entama une carrière militaire qui le conduisit sur différents théâtres d'opérations européens, dont Waterloo, et dont la dernière étape fut le grade de lieutenant-colonel. De 1817 à sa mort prématurée, il fut, avec une brève interruption, membre de la Chambre des communes britannique.

La photo des étudiants de Bonn a été prise en 1819, il y a donc exactement 200 ans, lors d'un voyage sur le continent que Stanhope a effectué avec sa future femme et les parents de celle-ci. Les jeunes hommes représentés sont donc des étudiants de Bonn de la première "génération", l'université n'ayant été fondée que le 18 octobre 1818.

En 1820, Stanhope épousa Frederica Louisa Murray, la fille aînée du comte de Mansfield. Son décès prématuré en janvier 1823, lié à la naissance de son deuxième enfant, plongea le veuf dans une profonde dépression ; Stanhope se retira en grande partie de la vie publique et vécut finalement dans la maison de ses beaux-parents, à Kenwood House à Londres. C'est là qu'il quitta volontairement la vie le 5 mars 1825, à l'âge de 36 ans.

Stanhope avait déjà utilisé le verso de la feuille en 1816 : Il avait également réalisé en aquarelle une vue de l'embouchure de la Lahn ("View opposite conflux of Lahn and Rhine, July 16"), qui montre un tronçon central du Rhin moyen dans un style exagérément romantique. On connaît d'autres travaux de Stanhope avec des motifs du Rhin, de la Moselle et du Neckar.

La nouvelle acquisition des archives de la ville prouve deux choses : d'une part, lorsque Stanhope a représenté les étudiants de Bonn en 1819, ce n'était en aucun cas la première fois qu'il se rendait sur le Rhin. D'autre part, la feuille prouve que Stanhope faisait partie des innombrables Britanniques qui, en particulier dans la première moitié du XIXe siècle, étaient "saisis par la magie du Rhin", comme l'indiquait le titre d'une exposition très visitée au Rheinisches Landesmuseum en 1992 sur la découverte du paysage rhénan.